登山、ハイキング、キャンプ、クライミング、スキー、アウトドアの情報配信

※ 名山一覧、ニュース、YouTube動画 等 ※

ヤマニア内をキーワードで検索(検索をリセットする場合はXボタンを押す)

スポンサーリンク

登山レポート:八田山~太尾山(ふとおやま)~六原山(ろ …・滋賀県・山歩き

| 山行名 | 八田山~太尾山(ふとおやま)~六原山(ろくはらやま、標高295m)~摺針峠(すりはりとうげ)、滋賀県米原市、彦根市/伝説の「盗人岩」から望む琵琶湖!2つの城址巡り!旧中山道の散策! | |

|---|---|---|

| 行動開始日 | 2024/10/26 | |

| 期間(日) | 1 | |

| 山行形態 | 山歩き | |

| 地域 | 日本 | |

| 都道府県・国 | 滋賀県 | |

| 住所・山域 | 滋賀県米原市、滋賀県彦根市、鈴鹿300座、旧中山道 | |

| 天候 | 晴れ | |

| 行程 | 【26日】 09:47 米原駅・JR東海道本線 09:58 太尾山登山道入口 10:01/10:03 青岸寺 10:05 太尾山登山道入口 10:13/10:32 八田山 10:44 分岐、太尾山城址方面へ 10:49/10:54 鉄塔、展望地 10:56 青岸寺方面分岐 10:57/11:16 盗人岩展望所 11:20 郭跡 11:25 太尾山、太尾山城址(北)方面分岐 11:26/11:31 太尾山、太尾山城址(北) --- 太尾山、太尾山城址(北)方面分岐 --- 11:38 堀切り、分岐、太尾山城址(南)方面へ 11:40/11:53 太尾山城址(南) 12:17/12:40 鉄塔 12:49 鉄塔 12:54 林道分岐 13:09/13:11 六原山方面分岐、鉄塔、展望地 13:14 六原山、菖蒲嶽城跡、三等三角点:秩父 13:20 六原山方面分岐、鉄塔、展望地 --- 鉄塔を2つ通過 --- 13:54 登山口、分岐:摺針峠方面-番場方面-荘厳寺町方面 14:07 摺針峠 14:24 国道8号線に出る 14:30 フジテック前駅・近江鉄道本線(彦根・多賀大社線) | |

| 所要時間 | 4時間43分 | |

| 参加者 | ミックン、IT/計2名 | |

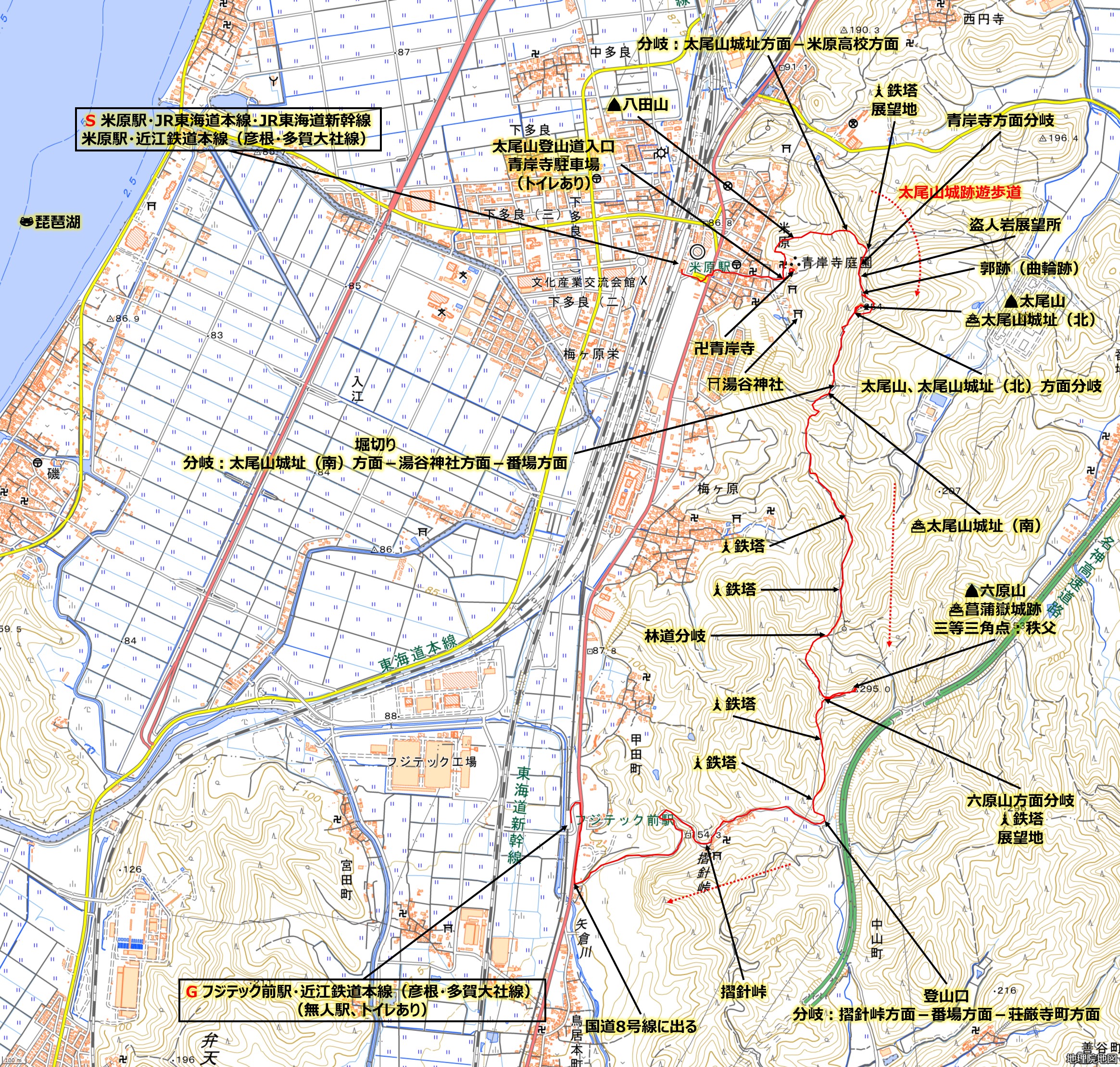

| ルート ※画像を押すと拡大表示できます |  | |

| 画像(大) ※画像を押すと拡大表示できます |  太尾山城遊歩道案内図 太尾山城遊歩道案内図 | |

| ポイント | #お楽しみポイント ・八田山、太尾山(ふとおやま、標高254m)、六原山(ろくはらやま、標高295m)の登頂・ローカル名山の太尾山(鈴鹿300座)、六原山(鈴鹿300座)の登頂 ・三等三角点:秩父の確認 ・盗人岩展望所、鉄塔などからの眺望 ・城跡巡り(太尾山城、菖蒲嶽城) ・旧中山道(摺針峠など)の散策 ・駅前登山 ・ローカル鉄道(近江鉄道本線(彦根・多賀大社線))の旅 #基点(駅) ・スタート(S): 米原駅・JR東海道本線・ゴール(G): フジテック前駅・近江鉄道本線(彦根・多賀大社線) | |

| コメント | 滋賀県米原市、彦根市に位置する、八田山、太尾山(太尾山城跡)、六原山(菖蒲嶽城跡)に登りました。 太尾山は標高254m、鈴鹿300座に選定された鈴鹿山脈のローカル名山です。太尾山には、かつて太尾山城が築かれていました。太尾山城は、旧中山道と旧北国街道の分岐点にあり、美濃と近江、江北と江南の境目を押さえる戦略的に重要な位置にありました。太尾山城の築城時期は不明ですが、地元の豪族「米原氏」によって築かれたものと考えられています。室町時代の文明3年(1471年)には、美濃国の守護代、斎藤妙椿が近江に侵攻し、米原山で合戦があった事が記録に残っており、その米原山が現在の太尾山ではないかと考えられています。戦国時代には、初め南近江の六角氏の居城となっていましたが、永禄4年(1561年)に浅井長政により攻め落とされます。その後、浅井氏と織田氏の対立の舞台となり、元亀2年(1571年)に佐和山城の織田方へ明け渡しとともに、太尾山城の城番であった中嶋宗左衛門は退去、以後廃城となりました。太尾山城は、北城と南城からなる「別城一郭」と呼ばれる特徴的な構造を持っています。 六原山は標高295m、鈴鹿300座に選定された鈴鹿山脈のローカル名山です。六原山も番場から摺針峠へ抜ける旧中山道を眼下におさめる戦略的な位置にあり、山の上には菖蒲嶽城(しょうぶがたけじょう)が築かれていました。築城時期は不明(天文13年(1544年)との説がある)ですが、六角氏の配下にあった今井定清によって築かれたと言われています。 摺針峠(すりはりとうげ)は、旧中山道の宿場、鳥居本宿と番場宿の間に位置しています。山間部を抜け、この峠にいたると急に視界が開け、琵琶湖や湖東平野が眼前に広がる様は爽快で、多くの茶屋がならび多くの旅人が景色を楽しみ休息した場所です。歌川広重の浮世絵「木曽街道六十九次」の鳥居本宿は、摺針峠から見降ろした風景といわれています。 今回は、米原駅を基点にフジテック前駅へ縦走、青岸寺、八田山山頂、盗人岩展望所、太尾山山頂、太尾山城跡、六原山山頂、菖蒲嶽城跡、摺針峠、などを巡りました。 | |

| ↓ | 詳しくは(^^)v | |

| 写真 |  | #米原駅・JR東海道本線・JR東海道新幹線・近江鉄道(彦根・多賀大社線) 登山コースは、米原駅前からスタートします。(^_-) 米原駅は、JR東海道本線、JR東海道新幹線、近江鉄道(彦根・多賀大社線)の駅が集まる総合駅です。 近くにあった米原湊跡をしめす碑が駅前に設置されています。慶長8年(1603)に開かれた湊で、美濃方面の物資や人を大津湊へ運ぶ中継、京・大阪と北陸を結ぶ湖上交通の中継、などの役割をにない栄えました。 最初の目的地は、青岸寺です。 出陣じゃ~♪ |

| 駅前を国道8号線を渡り山に向かって歩き出します。 ここを左折して、国道8号線を離れます。 | |

| 青岸寺までは、しっかりした案内がありますので、迷わず歩くことができます。 | |

| 登山ポスト。 | |

| #太尾山登山道入口、青岸寺駐車場 青岸寺の駐車場には、トイレが設置されています。駐車場内に太尾山登山道の入口があります。 いったん登山入口は見送り、青岸寺に向かいます。 | |

| #青岸寺 青岸寺は南北朝時代の延文年間(1356~60)に 、近江守護の佐々木道誉によって創建されました。当時は太尾山米泉寺と呼ばれ、佐々木家の祈願寺だったそうです。あのバラサ大名として有名な佐々木道誉です。ハイ! バサラ(婆娑羅)は、日本の中世、主に南北朝時代の社会風潮や文化をあらわす当時の流行語です。形式、常識から逸脱して、奔放で人目をひくような振る舞いをすることを指します。 | |

| #青岸寺 青岸寺は国の名勝指定を受けた庭園が有名です。ですが、今回は見学いたしませんでした。 m(_ _)m 拝観料が必要です。拝観時間に注意しましょう。 次の目的地は、八田山です。 | |

| #太尾山登山道入口/青岸寺駐車場 太尾山登山道入口に戻り、入山しま~す。米原保育園の裏側、青岸寺の駐車場の奥に登山口があります。 詳しく案内「太尾山城遊歩道案内図」がありますのでチェックしましょう。 ( ..)φメモメモ | |

| 八田山展望所への案内に従って、この分岐を左折、尾根の西側から八田山に取り付きます。 遊歩道通りに歩いていくと、八田山山頂の下をトラバース、スキップしてしまうので注意です。 | |

| #八田山 八田山の山頂です。山名板とベンチがあります。次の目的地は、盗人岩展望所です。 | |

| ||

| この分岐で遊歩道に戻りました。 左折します(^-^) | |

| ||

| #分岐、太尾山城址方面へ 太尾山城址方面、米原高校方面の分岐です。太尾山山頂を通り、南北に走る主尾根にのりました。 左折すると米原高校方面に下山できます。 右折して南へ方向転換、太尾山山頂に向かいます。 | |

| ||

| #鉄塔、展望地 鉄塔が立つピークです。ここから東に向かって尾根が派生しています。展望良し♪ | |

| #鉄塔、展望地 伊吹山にズームイン!! | |

| ||

| #青岸寺方面分岐 青岸寺から主尾根に直登するコースの分岐です。直進します。 | |

| #盗人岩展望所 盗人岩の北端に来ました。岩の上に立って撮影してみます♪ スタート地点の米原駅を空撮!! ココデ、琵琶湖の雄大さ、美しさについて一言!! ↓彦摩呂さん風に読んでください 「碧い大きな宝石や~」 | |

| #盗人岩展望所 盗人岩を回り込むと、、、 | |

| #盗人岩展望所 休憩所になっています。ベンチが置かれ、ゆっくりと大パノラマが楽しめます。盗人岩は、昔、盗人が岩陰に隠れ住み、村人を脅かしたと言い伝えが残る場所です。 | |

| #盗人岩展望所 天気がイマイチですが、素晴らしい眺めです。長居してしまいました。 (≧▽≦) | |

| #盗人岩展望所 先ほどの岩の基部から、また撮影。次の目的地は、太尾山城址(北)です。 | |

| ||

| #郭跡(曲輪跡) 遊歩道から少し外れて(右後方に入る)いますので見逃し注意。 | |

| #郭跡(曲輪跡) ここにも大パノラマが♪天気がもっと良ければなぁ! | |

| #郭跡(曲輪跡) 先ほどまでいた鉄塔が見えます。 | |

| ||

| #太尾山城址(北)方面分岐 右折して山頂を回り込みます。 | |

| #太尾山、太尾山城址(北) 攻城に成功( `ー´)ノ太尾山城は、土豪の米原氏によって築かれたとされていますが、築城時期は不明確です。 | |

| #太尾山、太尾山城址(北) 戦国時代、湖南の守護の六角氏陣営の城であったものを、永禄四年(1561)に浅井長政が攻略、家臣の中嶋宗左衛門が城主を務めました。その後、浅井氏が織田氏との同盟を破棄したことで、織田、浅井の戦闘の舞台になりました。元亀二年(1571)に織田氏によって佐和山城が攻められると中嶋宗左衛門も太尾山城から退き、以後、廃城となっています。 次の目的地は、太尾山城址(南)です。 | |

| ||

| #堀切り、分岐、太尾山城址(南)方面へ 太尾山城址(南)方面、湯谷神社方面、番場方面の分岐です。太尾山城遊歩道は、ここから湯谷神社方面へ下っていっています。 太尾山城址(南)を見学します。 | |

| #太尾山城址(南) 東側に削り出して作られた土塁があります。次の目的地は、六原山(菖蒲嶽城跡)です。 遊歩道を離れ、さらに主尾根を南下します。 (^-^) | |

| 道が少々分かりにくいです(遊歩道をを離れたため)。 | |

| ||

| #鉄塔 ここからも伊吹山が見えます。休憩(^O^) | |

| ||

| #鉄塔 また鉄塔。 | |

| ||

| #林道分岐 林道が上がってきています。直進します。 | |

| 林道分岐の先には、急斜面が、、、 (;・∀・) | |

| ここは堀切りかな? | |

| #六原山方面分岐、鉄塔、展望地 六原山方面分岐です。鉄塔が立っています。ここから支尾根に入り、六原山山頂、菖蒲嶽城跡を往復します。 | |

| #六原山方面分岐、鉄塔、展望地 名神高速道路が見下ろせます。たくさん車が走っています。ドライバーの皆様、安全運転でお願いしますね。 m(__)m | |

| #六原山方面分岐、鉄塔、展望地 支尾根のエントランスは、ちょっとした藪。最初だけです。六原山方面の案内はありませんので注意です。 | |

| ||

| #六原山、菖蒲嶽城跡 攻城に成功( `ー´)ノ山頂には三等三角点:秩父があります。 展望なし。 | |

| #六原山、菖蒲嶽城跡 山名板がありました。菖蒲嶽城は、天文13年(1544)に今井定清が築城したといわれています。この城も、2つの城域で構成されており、六原山は南城になります。 次の目的地は、旧中山道の摺針峠です。 | |

| 戻って、下山しま~す。 (^^)/ | |

| #鉄塔 登山口までの間に、鉄塔を2つ通過します。 | |

| #登山口、分岐、摺針峠方面へ 摺針峠方面、番場方面、荘厳寺町方面の分岐です。車道(旧中山道)に出ました。 写真は登山口の様子。 ここから入山する場合は、案内も何もないので間違えないように注意してください。 (^_-) | |

| #登山口、分岐、摺針峠方面へ 旧中山道の石柱。右折して西へ方向転換、摺針峠に向かいます。 | |

| #摺針峠 摺針峠には弘法大師にちなむ、次のような逸話が残っています。修行に挫折しかけた青年僧が峠に通りかかった時、石で斧を研いでいる老婆に出合いました。話を聞くと「斧を研いで針にする」という。この言葉を聞いた青年僧は自分の未熟さを恥じ、再び修行に励んだそうです。後に青年僧は弘法大師となり、再びこの峠を訪れ、摺針明神宮に杉の若木を植え、句を詠んだそうです。 「道はなほ学ぶることの難(かた)からむ 斧を針とせし人もこそあれ」 神社の境内には、切り株と弘法大師お手植え杉跡の石碑があります。 | |

| 旧中山道は車道になっていますが、車通りも少なく快適に歩けます。 | |

| #国道8号線に出る 右折して国道8号線を少し北へ歩くと、フジテック前駅があります。 | |

| #フジテック前駅・近江鉄道本線(彦根・多賀大社線) 無人駅ですが、綺麗なトイレがあります。近江鉄道で米原駅に戻り、JRに乗って帰宅します。 お疲れ山でした ^^) _旦~~ | |

スポンサーリンク

© 2012 - 2021 yamania.net